فاعلات سوريات في مواجهة الذكورة والتنميط… في سبيل التغيير

(ينشر هذا التحقيق ضمن مشروع سوريا في العمق، بالشراكة مع المنظمة الدولية لدعم الإعلام (IMS) ومؤسسة الغارديان فاونديشن ومؤسسة شبكة الصحافيات السوريات وموقع حكاية ما انحكت)

ديما شلار/ راما ديب

“بحلم يكون عندي عمل خاص.. وإعملْ غرفة نوم لولادي من شغل إيدي”.

هذا ما تقوله سوسن الملقبة بأم أحمد (28 عاماً)، وهي أم لطفلين، خسرت زوجها في الحرب، عن مهنة النجارة التي تعلمتها حديثا بفضل إحدى ورشات النجارة في مدينة الرقة السورية، كاسرة بذلك الاحتكار الذكوري لمهن طالما عرفت بأنها مهن “الرجال” دون أن تكون الوحيدة في ذلك. إذ على الرغم من جميع السلبيات التي نتجت عن المأساة السورية المتواصلة، إلا أنّ هنالك جوانب مشرقة برزت نتيجةً للمأساة ذاتها، وانعكست بشكلٍ مباشرٍ على المجتمع السوري، وتحديداً على النساء، اللواتي غيّرن نظرة المجتمع إليهن، إذ فرضت ضرورات عمل المرأة مفاهيم جديدة على العديد من البيئات السورية، التي باتت تفتح آفاقاً كثيرة لها كان مجرد الخوض فيها محرماً وغير قابل للطرح.

فهل تغيرت النظرة المجتمعية لعمل المرأة ليصبح أكثر قبولاً؟ وكيف اقتحمت ميادين جديدة لمهنٍ كانت حكراً على الرجال؟ هل ساهم تغيّر ظروف وشروط العمل عما كان عليه الحال في ظلّ النظام السوري إلى دفع النساء نحو طيفٍ أرحب من مجالات العمل؟ هل استطاعت النساء العاملات تحقيق استقلالٍ اقتصاديٍ أسهم بتغيير دورهنّ الاجتماعي؟ هذا ما يحاول هذا التحقيق رصده والبحث فيه.

مفاجآت في مهن لم تعد حكراً على الرجال

كانت مهنة النجارة مجرّد حلمٍ راود سوسن حين قرأت في صفحات التواصل الاجتماعي عن ورشاتٍ للنجارة تهدف إلى تعليم الفتيات، والنساء في مدينة الرقة، وكانت هذه الورشة جزءاً من مجموعة ورشاتٍ مختلفة ساعدت نساءً على دخول ميادين العمل المختلفة، كتصليح الهواتف المحمولة والساعات، بخطواتٍ خجولةٍ نسبياً، ولكن بقلوبٍ مملوءةٍ بالأمل.

لم تكن سوسن المرأة الوحيدة التي ساهمت في رسم متغيراتٍ حادّة وجديدة لمعالم الدور التقليدي المنوط بالمرأة في سوق العمل السورية، والتي يفترض بالنساء معايشتها والقبول بها، طوعًا وقسرًا. لقد تغيّر الحال بعد أن أصبحت المرأة السورية مُعيلةً ونازحةً ومُغتربة، لتبدأ في تشكيل وتنفيذ أدوار جديدة في واقعٍ صعب، وأيضاً في إعداد نفسها للمرحلة المستقبلية، وذلك من خلال البدء بعملية التمكين الفعلي بشكلٍ ذاتي، أو عن طريق منظمات المجتمع المدني المتنوعة.

مهارات جديدة فرض الواقع الجديد على المرأة اكتسابها

“أنا خريجة حقوق بس ما اشتغلت قبل الثورة، لأنّو شروط النظام الراديكالية ما كانت تعجبني”. هكذا برّرت ندى سميع (49 عاماً) إحجامها عن العمل قبل عام 2011، يعزو ذلك إلى طبيعة بيئة العمل التي كانت سائدةً في ظلّ النظام السوري، وهي فكرةٌ تغيرت مع تطوّر الحراك وتدرّجه خلال السنوات الثماني الماضية. وقد وقفت ندى جنباً إلى جنب مع زوجها، وساهمت في حمايته خلال المظاهرات السلمية، وكذلك تسهّل خروجه عند مداهمة القوى الأمنية للمظاهرات، نتيجةَ سهولة حركة النساء لأن تشدد القوى الأمنية في بدايات الحراك كان مرَكَزاً على الرجال أكثر من النساء، الأمر الذي لم يدم طويلاً، إذ لا تزال قوات النظام تعتقل وتحتجز 8160 امرأة، بينهن 439 طفلة” بحسب تقريرٍ صدر عام 2019 عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

شاركت محافظة إدلب في الحراك السلمي منذ أوائل العام 2011، إلى أن سيطرت عليها قوات المعارضة (الجيش الحر) في العام 2013، بعد سلسلةٍ من المعارك مع قوات النظام، أسفرت عن مقتل زوج ندى في إحدى المعارك.

وحيدةً تحمل اليأس والإحباط، عادت ندى إلى إدلب من مكان إقامتها في تركيا، بعد نزوحٍ استمرّ عدة سنوات جرّاء ملاحقتها من قبل استخبارات النظام، وسط ظروفٍ معيشية واقتصادية متردية سادت حياتها التي وصفتها بـ “رحلة العذابات”. وجدت ندى نفسها أخيراً في إدلب، تلك المدينة التي لم تكتمل تفاصيلها في عيونها بعد موت زوجها، بين آلاف الحالات المشابهة لها من النساء الفاقدات للزوج للمُعيل، إذ أنّ أعداد الأرامل في مدينة إدلب وحدها قد بلغ 39 ألف سيدة، بحسب الأرقام التي نشرها فريق منسّقو الاستجابة، ويُضاف إليهنّ نساء فقدن مُعيلاً أباً أو أخاً، وهو ما دعا إلى ضرورة استجابة المجتمع المدني ومنظماته وإطلاق مشاريع تضمن أساسيات الحياة لهذه العائلات التي صارت من دون معيل.

من قلب الوجع.. “بارقة أمل”

تقول ندى: “لأن ما بيحسّ بوجعك غير الموجوع متلك، أسّستُ أنا ومجموعة من زوجات المعتقلين والشهداء معهداً لتعليم الأطفال ممن فقدوا آبائهم، وتطوّرَ العملُ ليشمل دوراتٍ توعويةٍ للسيدات، وهذا المشروع هو واحدٌ من مئات المشاريع الصغيرة المشابهة في مختلف مناطق سوريا”. تطور شكل العمل المدني الذي تقوم به ندى وشريكاتها، ليصبح منظمةً نسائية تحت اسم “بارقة أمل”، تعمل بإدارة ندى على تمكين المرأة وبناء الذات بدلاً من العمل الإغاثي الطارئ.

تقّدم المنظمة دوراتٍ تأهيليةً تتناسب مع احتياجات المرأة، تنوّعت بين التأهيل العلمي والمهني، وتشتمل على التمكين الاقتصادي والمساعدة في إطلاق مشاريع صغيرة، وفي إنتاج ملبوسات ومواد غذائية تحقّق الاستقلال الاقتصادي للمستفيدات، وتفتح أفاقاً لمجالات عملٍ جديدة تطوعية أو مأجورة ضمن عملية تطور معرفية تسهم بتراكم الخبرات، وترمي إلى إحداث تغييراتٍ طويلة الأمد وعميقة التأثير فيما يخص عمل المرأة وارتباطه بتحسين مركزها الاجتماعي قياساً بما كان عليه قبل عام 2011.

التقاليد والنظام السوري… تنميط عمل المرأة والحد من دورها

وفقاً لرأي المستشار الاقتصادي جلال بكار “لم تكن المنظومة الاقتصادية في سوريا حقيقيةً، بل كانت نظام ورثة وعائلات، ليس له بنيانٌ اقتصاديٌّ حقيقي، ولا يتمتع باليقظة الاقتصادية الواضحة لحماية المنشآت والأشخاص والمجموعات في زمن الحرب، مما أدى لضرب النظام الاقتصادي والنسيج الاجتماعي بشكل مباشر، وظهور فئاتٍ عاملة جديدة. وازدادت النساء العاملات بسبب فقدان المعيل وحملات التهجير القسري من جهة، وبسبب تطور تكنولوجيا ووسائل الاتصال التي أتاحت فرصاً تدريبيةً وعملاً للسيدات من المنزل من جهةٍ أخرى”.

ويضيف بكار: “كما ساهم وجود منظمات المجتمع المدني في إعطاء دورٍ فاعلٍ للنساء. وبالفعل، قد كانت المرأة قادرةً على تحمّل الأعباء، ومثالاً للتغيير والدفع نحو القبول المجتمعي لعمل المرأة في القطاعات المختلفة”.

أما عن شكل مشاركة المرأة في سوق العمل السورية قبل الثورة، فيوضح بكّار: “كانت مشاركتها في الحياة العامة قبل الثورة شكليّة وغير فعالة، كما أنها لم تكن تخضع لمعايير الكفاءات، ونتيجةً لذلك لم يكن للنساء دورٌ مؤثرٌ يمكّنهنّ من تعزيز مكانتهنّ المجتمعية بفضل خبراتهنّ المهنية والمعرفية”.

تغيب في سوريا القوانين التي تلغي التمييز القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة، كما تتناقض القوانين مع الدستور السوري الذي تنصّ المادة 33 الفقرة الثالثة على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، دون التحدث صراحة عن النساء، ولا شكّ أنّ التناقض بين القانون والدستور قد تسبّب بتراجع وضع المرأة، ووقف عائقاً إضافياً أمام ترسيخ دورها في المجتمع.

أجرينا استطلاعاتٍ ميدانية واستبانة، للوقوف على معطيات تجربة المرأة العاملة في سوريا في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام. وهذه المناطق التي تخضع لمقاييس عدة تختلف باختلاف المنطقة وسلطات الأمر الواقع والعادات المجتمعية، حيث تبيّن لنا أنّ هناك انخراطاً أكبر للمرأة في الحياة العامة مقارنةً بما كانت عليه الأمر عام 2011، وذلك في مجالات العمل المدني والإغاثي وتعليم الأطفال والطبابة والتمريض، وأيضاً في مهنٍ جديدة مختلفة، وقد تحملت النساء مسؤوليات البيت كاملةً في حال غياب الزوج أو المعيل نتيجة الموت أو الاعتقال.

ويعدّ ذلك عاملاً مهماً في نمو دور المرأة الاجتماعي، على الرغم من الانتكاسة التي سببتها الفصائل الراديكالية، وهو بدوره يؤسس لدورٍ أكبر للمرأة اجتماعياً واقتصادياً، ويسهم بتغيير البنية الناظمة لدور المرأة، وبالتالي تسهم المكتسبات والخبرات الجديدة بتنفيذ أدوار جديدة مستقبلاً، واقتحام ميادين العمل المختلفة.

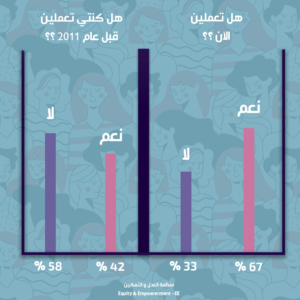

الاستبانة التي أعدّها فريق العمل، بالتعاون مع منظمة “العدل والتمكين” التي ساهمت بتصميمها وتوزيعها، شمل 170 شخصاً، نصفهم/ن يقيمون في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام (إدلب وريف حلب والرقة)، ومن بينهن 68 سيدة. وقد أظهرت الاستبانة أنّ 67% من النساء هنّ اليوم من العاملات في مهنٍ وتخصصاتٍ مختلفة، بينما كانت النسبة العامة تبلغ 58% قبل انطلاق الثورة. بينما أجاب حوالي 73% من الرجال بضرورة عمل المرأة في المهن المختلفة، لتعزيز مكانتها المجتمعية، والإسهام في بنائها الذاتي بشكلٍ إيجابي.

ومن خلال الاستبانة، كرّر الرافضون لعمل المرأة من الرجال، الأسباب المرتبطة بالدور الاجتماعي، وتخصيص العمل للرجال فقط، معتبرين أن المرأة غير ذات كفاءة، ومكانها في المنزل. في حين، عزا بعضهم ذلك إلى الضغوط الأمنية، والخوف على النساء من التعرّض للاعتقال في ظل الأوضاع المتردية في الداخل السوري.

اللجوء ومعركة بناء القدرات من أجل البقاء

يقول المختص في العلاقات الدولية خالد خضر: “إن نظام الأسد ومن أجل ضمان ديمومته واستمراريته، كان يمنح للذكور سلطةً قمعيةً للسيطرة على النساء، وبالتالي كنّ يعانين من ديكتاتوريةٍ مزدوجة، في حين أتاح تغيّرُ البيئة المحيطة بالنساء السوريات، وخاصةً في تركيا ويليها لبنان، مجالاً لتحقّق ذاتها خلال رحلة بحثها عن بيئة مناسبة للعمل، توظّفُ فيها طاقتها لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، حيث يحضر نظام ديمقراطي نسبياً يضمن المساواة الجندرية في بيئة العمل”.

تروي رهف تعلو (35 عاماً) عزباء، حكاية عددٍ غير قليل من الشابات النازحات واللاجئات في دول الجوار، إذ نزحت رهف مع أهلها من ريف الحسكه إلى المدينة الجارة جيلان بنر في تركيا قبل أكثر من ست سنوات، لتبدأ تجربة النزوح القاسية.

تقول رهف: “كلنا معرضون للصدمات والعقبات والأحداث المؤلمة، لكنّ الفاصل هو كيفية استغلال كل تفصيل للتعلم ولاكتساب مهارات أكثر، من أجل أن نصبح أقوى وأجمل؛ لأنّ القوة تأتي فقط من الداخل، وليست بامتلاك الأدوات. أنتِ التي تخلقين الأدوات، وأنتِ من تخلق الفرص”.

استقرّت رهف في ماردين لتبدأ هناك من الصفر، ولتعيش الفقدان بكل أشكاله، أسوةً بغيرها من السوريين/ات الذين فقدوا/ن وطنهم/ن ومنازلهم/كن وكثيرا من أحلامهم/ن وأحبابهم/ن.

لم يكن سهلاً على رهف تجاوز هذه الصدمات، ولكن ذلك لم يكن مستحيلاً، فلا بد دائماً من طريق، كما لا بدّ من اختراع الوسائل فهي “في جغرافيا جديدة، وأمام لغةٍ لم أسمعها قبلاً سوى في المسلسلات والأغاني التي اجتاحت أجواءنا خلال السنوات القليلة السابقة للحرب، ولعلّها كانت تحضيراً لنا لمواجهة هذه المرحلة”.

داومت رهف على القراءة والبحث لتطوّر ذاتها، واستطاعت من خلال معرفة قدراتها الذاتية الوصول إلى أدواتٍ نقلتها إلى عالم آخر بفضل علم الطاقة وممارسة رياضة اليوغا والتأملات.

استطاعت رهف أخيراً الحصول على وظيفةٍ في القسم المالي لمنظمةٍ مختصةٍ بالدعم النفسي في مدينة غازي عنتاب التركية، وهو الأمر المتوافق مع دراستها في كلية الاقتصاد، غير أنه لا يتوافق مع حلمها بالعمل في المجالين الإعلامي والفني.

أتاح عمل رهف في المنظمة لها تعلّم الخبرة العملية في مجال العمل المدني، بالإضافة إلى الاستفادة من المساعدات النفسية التي قدمتها المنظمة لعامليها، وهو ما أحدث تغييراً إيجابياً في حياتها، غير أنّ رغبتها في ممارسة العمل الإعلامي حال دون استمرارها في موقعها الأول في المنظمة طويلاً، وقد انتقلت إلى القسم الإعلامي في نفس المنظمة، لتعمل على إنشاء المحتوى الإعلامي والبصري، الأمر الذي تعتبره حلم حياتها، وقد قبلت به رغم تخفيض راتبها الشهري إلى النصف.

أيضاً بدأت رهف عام 2019 بتنفيذ قطعٍ فنية ورسوماتٍ على الخشب، وشاركت في أوّل معرضٍ فني، عرضت فيه قطعها التي قدمت فيها لنفسها وللأخرين/ات قيمةً معنويةً كبرى، كانت أهم من ثمنها المادي.

هذا الحدث جعل رهف تشعر بأن الرسم يمكن أن يكون مصدر دخلٍ جديد يجمع بين شغفها وواجباتها الأسرية تجاه عائلتها، وهكذا تطوّرت مهارة رهف في الرسم، وبدأت بإنجاز “بورتريهات” لأشخاص مقربين منها، كما رسمت لوحةً لوالدها الذي فقدته في نفس العام. استطاعت رهف إيصال إحساسها بالأشخاص الذين رسمتهم، فكان الموضوع بالنسبة لها ليس مجرد رسمٍ فحسب.

استمرت رهف بالمشاركة في المعارض الخاصة بدعم اللاجئات السوريات ومشاريعهن الصغيرة المنجزة في المنازل، لتطور أدواتها وموادها من ثمن لوحاتها، وبدأت بذور مشروعها الفني الخاص تأخذ شكلاً حقيقياً، وتضمن لها تحقيق دخلٍ اقتصاديٍّ مستقلٍّ وإضافي، يعزز استقلاليتها واستقلالية مثيلاتها من النسوة صاحبات المشاريع النسائية الخاصة.

المرأة تكسر تنميطها في العمل الإعلامي

“عندي التزام تجاه بيتي، بس أنا حابّة هيك.. بدي انزل شارك الشباب، بدي كون متلي متلن، ما كان في مردود مادي، بس أنا مؤمنة بقضيتي”، بهذه الكلمات تلخّص ميساء المحمود (46 عاماً)، مطلقة وأم لخمسة أطفال وشاب قُتل خلال سنوات الحرب، انتقالها من العمل الحقوقي إلى العمل الإعلامي العسكري، حيث عملت في المكتب الإعلامي لـ”لواء شهداء الأتارب” من العام 2013، وحتى العام 2018، ومارستْ خلال هذه الأعوام مختلف الأدوار الإعلامية لتغطية قضايا الفصيل من الناحية الإعلامية، حيث كانت الناطقة الرسمية للواء، بالإضافة إلى مهام صياغة البيانات ونشر الأخبار والتغطية الإعلامية الميدانية، كما أشرفت على بعض الأعمال الإغاثية التي يقوم بها اللواء، مثل تأمين السلل الغذائية وتوفير مادة الطحين للأفران ونقل المدنيين/ات إلى أماكن آمنة عندما تتعرض قراهم/ن للقصف أو الهجوم.

تعمل ميساء الآن مديرةً لمركز “الاستقامة” بمنطقة عفرين، وهي أيضاً مدربة صحافة وإعلام وعضوةٌ في “شبكة الصحفيات السوريات واتحاد الإعلاميين”، حيث تدرّب العديدات من المواطنات الصحفيات. لم تكن ميساء تفكّر قبل الثورة بالعمل في مجال الإعلام، لأنّه “مسيّرٌ بأمر النظام وخدمته” حسب وصفها، إلا أنها الآن تبحث عن تطوير نفسها في العمل الإعلامي، والاتجاه أكثر وأكثر نحو احتراف الإعلام كمهنة.

أمّا راما العبوش (33 عاماً) فهي أم لطفلة ومذيعةٌ تلفزيونيةٌ وإذاعية، وعلى الرغم من كونها متخرجةٌ من كلية الإعلام بجامعة دمشق، إلا أنها لم تكن تفكر أبداً في أن تصبح مذيعةً أو مقدمة برامج في ظل حكم النظام، وذلك بسبب كونها محجبةً، حسب تعبيرها. ولكنّ وسائل الإعلام البديل منحت فرصةً لراما كي تظهر كمذيعة تلفزيونية، أسوةً بغيرها من النساء اللواتي يعملن اليوم في الإعلام المرئي مذيعاتٍ ومراسلات، وذلك من دون قيود النظام وتنميطه لدور المرأة في الإعلام سواء المرئي أو المسموع أو المكتوب، وضمن القوالب التي وضعها فيها، دون أي اعتبار للكفاءات والمهارات، إذ لم يكن هناك سابقاً ظهور لأي مذيعة محجبة على شاشات التلفزيون السوري.

وعن تنميط عمل المرأة في الإعلام المرئي البديل، تصف راما الصعوبات التي تواجه المرأة الإعلامية والصحفية وتعتبرها شبيه بتلك التي كانت تواجهها مع إعلام النظام السوري، حيث لم يتغير الحال كثيراً، وتقول : “مع الأسف، فإنّ أغلب من تسلّموا إدارات القنوات الثورية كان فكرهم شبيهاً بفكر النظام، وعملوا بعقلية التحزّب والشللية، والتبعية لسياسية الممولين، ما أبعد الكثير من الإعلاميات عن العمل، ورغم وجود حالات عملٍ لنساء في الإعلام المرئي، إلا أن النسب وتوافر فرص العمل ما زالت نادرة، فبعض المؤسسات تحد من عدد المذيعات المحجبات ضمن كوادرها خشية وصمهم بالتطرف الإسلامي، حسب تعبيرهم، بينما تفرض مؤسسات أخرى، ذات توجه إسلامي، الحجاب شرطاً لقبول المذيعة ضمن كوادرها”.

وتتابع راما: “بالنسبة لتقبل المجتمع لعمل المرأة في الإعلام، فقد تغيرت النظرة 180 درجة، إذ كان ثمة مناطق سورية لم تكن تتقبل حتى أن تدرس الفتاة الإعلام، فكيف بالعمل فيه! خلال فترة دراستي كانت نسبة طالبات الإعلام من هذه المناطق شبه معدومة. مثلاً، إنّ نظرة المجتمع لنا في دير الزور التي أنحدرُ منها كانت غريبة جداً، وكان الناس يعتبرون العمل في الإعلام أمراً مسيئاً، ولطالما سمعتهم يقولون لي: (ادرسي لتكوني معلمة، لماذا الشرشحة والإعلام؟) أما الآن، فهذه النظرة تغيرت تماماً، وأصبح العمل الإعلامي الذي أقوم به يلقى تشجيعاً وثناءً من قبل المجتمع ذاته”.

الجدير بالذكر أنّ عدد الصحفيات ضمن “رابطة الصحفيين السوريين” بلغ 85 صحفية من العدد الكلي لأعضاء الرابطة، والبالغ 476 شخصا، أي بنسبةً تعادل 18%، ومن بينهنّ 55 صحفية امتهنوا الإعلام بعد عام 2011، بينما يوجد ثلاثون صحفية كنّ عاملاتٍ في هذا المجال قبل الثورة.

الغلاء والحرمان من الراتب كأحد أشكال العنف ضد النساء

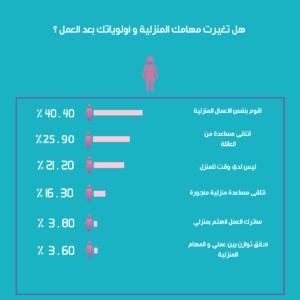

تعمل المرأة في ظلّ ظروف صعبة مرتبطة بالحرب، وتسعى جاهدةً لتأمين لقمة العيش وتحقيق ذاتها في الوقت عينه، لكن على الرغم من الازدياد الملحوظ لنسب عمل المرأة في المناطق المختلفة من سوريا، إلا أن ارتفاع سعر الدولار ووصوله إلى عتبةٍ تتجاوز ألف ليرة سورية، قد أثّر بشكلٍ متفاوت على النساء وعائلاتهن، من أولئك اللواتي أصبحن عاملاتٍ خارج المنزل بالإضافة إلى أداء واجباتهن المنزلية بدون مساعدة تذكر من الشريك أو العائلة في كثيرٍ من الحالات.

أكدت النساء اللواتي شملهنّ هذا التحقيق أنّ أجورهنّ لا تكفي لسد الاحتياجات الأساسية منذ الفترة السابقة لانخفاض سعر صرف الليرة السورية، وهو الأمر الذي يثقل كاهلهنّ ويضعهن أمام مسؤولياتٍ وتحديات أكبر للحفاظ على المكتسبات التي حققنها.

كما تعاني النساء العاملات أيضاً من تسلّط الذكور على مواردهنّ المالية، وذلك بحسب دراسةٍ بحثيّةٍ بعنوان “تأثير الحرب على النساء السوريات”، أجرتها شبكة “أنا هي” صادرة عام 2018، إذ خلصت الدراسة إلى أن 94% من نساء الأرياف السورية يتعرّضن للحرمان من الراتب، بينما ترى 64% من نساء المدن أنهنّ يواجهن ذات الأمر، وجميعهنّ ينسبن ذلك إلى الزوج.

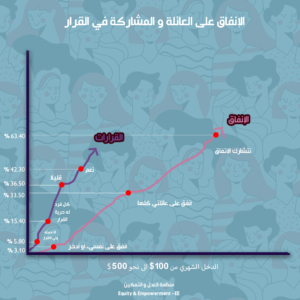

أظهرت نتائج الاستبانة التي أجريناها أنّ أكثر من 33% من النساء ينفقن دخلهنّ بشكلٍ كاملٍ على العائلة، بينما 36% منهنّ تشاركن بشكلٍ جزئيٍّ في عملية الإنفاق. وتوضح النساء أنّه يترافق مع مساهماتهنّ الإنفاقيّة على العائلة ارتفاعٌ في نسب مشاركتهنّ في اتّخاذ القرارات الأسرية.

جوانب قصور العمل المدني وانعكاساتها على عمل المرأة

تقول مزنة الجندي، مديرة مركز منظمة “النساء الآن” في معرة النعمان، إنّ نشاطات المنظمة وبرامجها لاقت قبولاً مجتمعياً في إدلب عامةً ومعرة النعمان خاصةً، فالمجتمع المحلي في المعرة يثق بأصحاب الرأي من العائلات المعروفة، التي تحظى عادة بثقة مجتمعية، الأمر الذي شجّع الأهالي لقبول مشاركة بناتهن في الأنشطة المدنية، نتيجة ثقتهم بمزنة ومثيلاتها من النساء الفاعلات في المدينة.

تضيف الجندي بأنّ “مركز معرة النعمان وحده أهَّلَ طوال خمس سنوات ما يقارب 5500 امرأة وفتاة ضمن مجالاتٍ متنوعة، وساهم في تمكين المرأة ودعمها نفسياً، غير أنّ المركز قد اضطُرّ لإيقاف أنشطته مؤخراً، وذلك بسبب العملية العسكرية التي يشنّها النظام وحلفاؤه على محافظة إدلب”.

على الرغم من تطوّر العمل المدني خلال سنوات الثورة وما فرضه الواقع من تطورات، إلا أنّ منظمة “اليوم التالي” ترى أنّ غياب القوانين الناظمة وانتشار العنف بكافة أشكاله، بالإضافة إلى تردّي الحالة الاقتصادية، قد قوّضوا الدور التنموي للمرأة، وأضعفوا من قوتها الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة.

كما تلاحظ المنظمة أنّ معظم المنظمات العاملة في الشأن المدني السوري، وحتى المنظمات العاملة في قطاع الحماية، تدأب على تنميط الأنشطة الخاصة بالنساء، وتعزو المنظمة المشاكل التي تعتري عملية دعم النساء العاملات لعوامل متعددة منها، الاهتمام بالعناوين العامة دون الدخول في التفاصيل، وهذا سببه غياب التخصص في بعض الأحيان، وعدم وجود برامج ذات تخطيط مسبق في أحيانٍ أخرى.

كما تركز معظم المنظمات على العنف القائم على النوع الاجتماعي، دون ربطه بسياقات أخرى كالعدالة الانتقالية، بل تأطيره في زواج القاصرات ومتابعة التعليم، ويعود ذلك إلى طبيعة المجتمعات المحافظة في مناطق المعارضة، كما أنه يختلف بين مدينة وأخرى في تلك المناطق، تبعاً لطبيعة المجتمع والفصيل العسكري المُسيطر ونشاط منظمات المجتمع المدني.

ولاحظت “اليوم التالي” عدم إشراك الرجال في الأنشطة الخاصة بالنساء، وبررت ذلك بأنّه ردّة فعل على السمة الذكورية الغالبة على المجتمع، وهو ما أدى لانكفاء بعض الناشطات ممّن يعملن في الشأن النِسوي على حضور أنشطة تتعلق بالنساء وتشهد حضوراً ذكورياً، وترتبط كذلك بطبيعة المجتمع، فالناشطة يمكن أن تحضر في أنشطة تتعلق بالمرأة وتحضرها نساء، غير أنها لا تشارك في برامج وأنشطة يحضرها الرجال.

وتتشارك معظم منظمات المجتمع المدني بطغيان العنصر الذكوري على أنشطتها بشكلٍ عام، وتهميش دور النساء (وهذا الطابع السائد حتى في أنشطة اليوم التالي بما فيها استطلاعات الرأي والأنشطة في الداخل، لكنّ عدم قدرة النساء على السفر نتيجة الوضع الأمني والتزامهنّ بمسؤوليات منزلية يساهم في تغييبهن) بالإضافة إلى عدم الثقة بقدرتهنّ على إحداث التغيير.

وترى المنظمة أن هيئات الحكم المحلي أطّرت المرأة في مكتب يسمى مكتب المرأة لضمان تحقيق التوزان الجندري، في حين تكون المكاتب الأخرى في المجالس المحلية من اختصاص الذكور رغم توفر كفاءات نسائية، مما قلّص مساحة النساء لإثبات قدراتهن.

آفاق أفضل رغم التحديات

بالعودة لسوسن (أم أحمد) التي امتهنت النجارة، والتي لم تسلم من ترسبات نظرة المجتمع للمرأة، فتعرضت مراراً للتنمّر الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما جعلها تفكّر في ترك العمل، وما زالت تخوض معركةً للبقاء في عملها الذي أحبته في مواجهة تنمر البعض عليها.

هي حالةٌ من بين حالات كثيرة مشابهة، لنساء تدرّبن وتطوّرن وعملن في ظروفٍ قاسية أمنياً ومادياً ونفسياً ومجتمعياً، وما زلن يصنعن التغيير في نظرة المجتمع للمرأة وعملها، ومازلن يواجهن الكثير من المتاعب بسبب التمييز الجندري، ورغم كل هذه المتاعب، فالتغيير الذي طرأ على المجتمع السوري أصبح أمراً واقعاً يفتح آفاقاً أكبر لتغييرات أشمل تخص المرأة السورية.